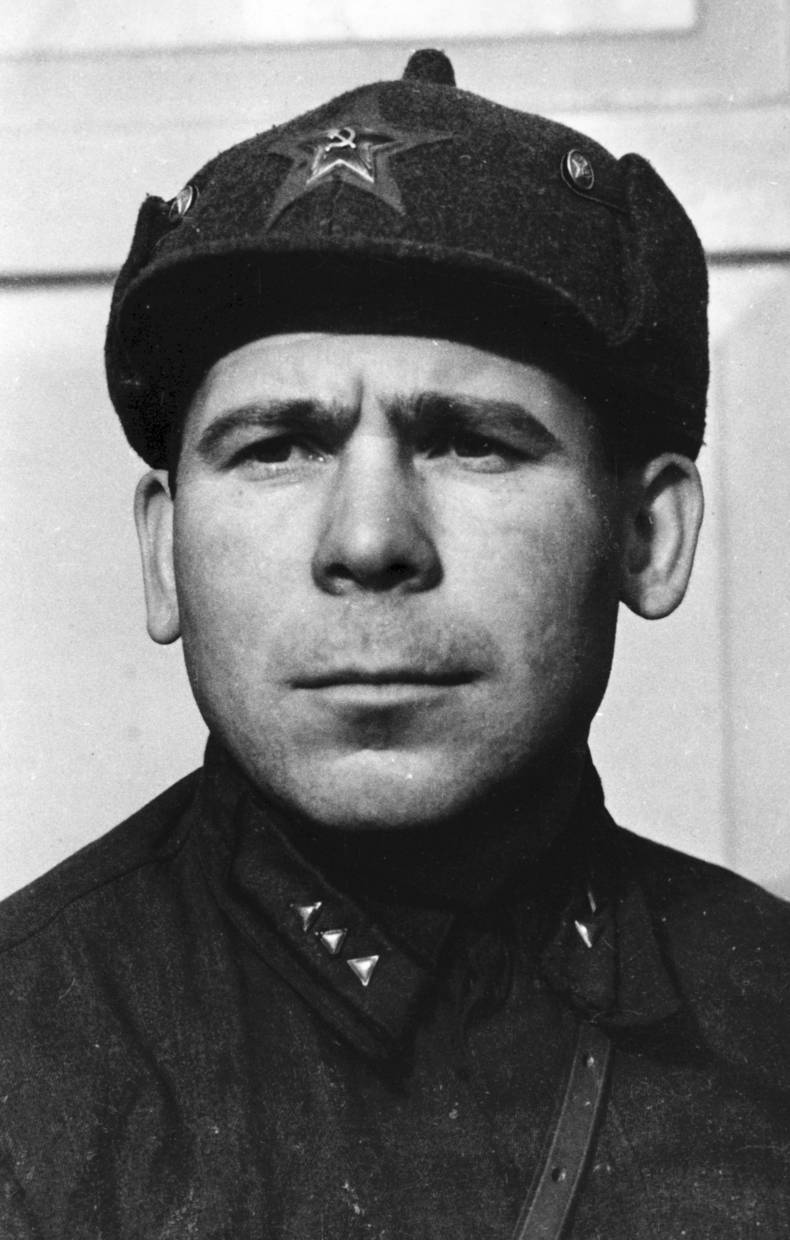

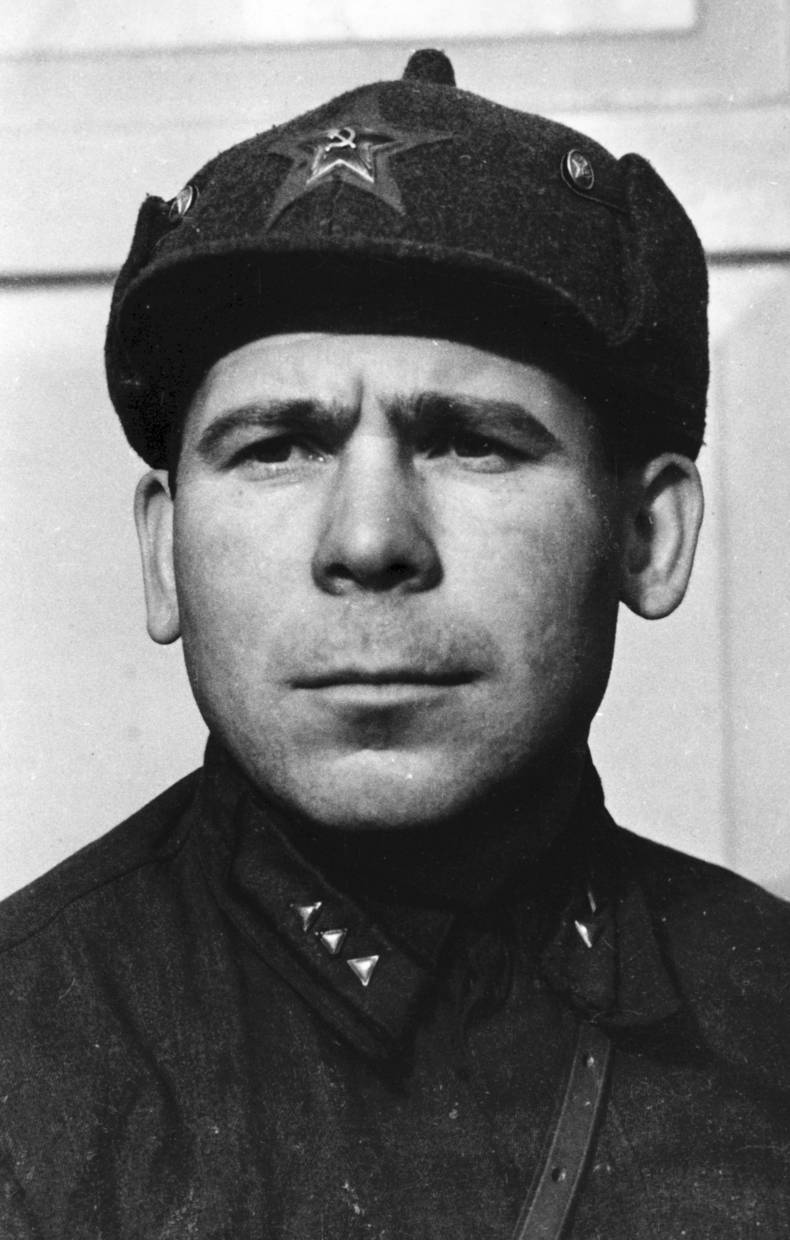

Павел Фёдорович Поросенков родился 8 октября (25 сентября — по старому стилю) 1912 года в крестьянской семье в деревне Чупрово Вологодской губернии (ныне деревня Вологодского района Вологодской области Российской Федерации). Русский. Окончил 4 класса начальной школы. Трудовую деятельность начал в местном колхозе. В 1927 году Павел Фёдорович уехал в Гаврилов Посад. Работал землекопом, щебёнщиком, бетонщиком в дорожно-строительной организации, затем трудился на меланжевом комбинате. Окончив курсы десятников, с 1931 года работал на строительстве Петровского спиртового завода в посёлке Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области.

Павел Фёдорович Поросенков родился 8 октября (25 сентября — по старому стилю) 1912 года в крестьянской семье в деревне Чупрово Вологодской губернии (ныне деревня Вологодского района Вологодской области Российской Федерации). Русский. Окончил 4 класса начальной школы. Трудовую деятельность начал в местном колхозе. В 1927 году Павел Фёдорович уехал в Гаврилов Посад. Работал землекопом, щебёнщиком, бетонщиком в дорожно-строительной организации, затем трудился на меланжевом комбинате. Окончив курсы десятников, с 1931 года работал на строительстве Петровского спиртового завода в посёлке Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии П. Ф. Поросенков был призван в 1934 году. Служил в 5-м особом строительном батальоне на Дальнем Востоке. Участвовал в строительстве Комсомольска-на-Амуре, где и остался после окончания срочной службы. Работал десятником в строительных организациях города. В связи с обострением внешнеполитической обстановки Павел Фёдорович в июле 1938 года был вновь мобилизован.

С 6 августа 1938 года участвовал в боях у озера Хасан в должности башенного стрелка танка Т-26 32-го отдельного танкового батальона 32-й стрелковой дивизии 39-го стрелкового корпуса Дальневосточного фронта. В начале 1939 года П. Ф. Поросенков вернулся в Вологодскую область. Жил в городе Сокол, работал в Сокольском райдорстрое.

В сентябре 1939 года по частичной мобилизации П. Ф. Поросенков Сокольским районным военкоматом Вологодской области был в третий раз призван в армию и направлен для прохождения службы в формировавшийся в Вологде 95-й стрелковый полк. В ноябре 1939 года полк был переброшен в Мурманскую область и включён в состав 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Ленинградского военного округа. В 8 часов утра 30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. В первый день Зимней войны подразделения 14-й стрелковой дивизии, перейдя советско-финскую границу, заняли западные территории полуостровов Рыбачий и Средний. 2 декабря 1939 года красноармеец П. Ф. Поросенков участвовал в прорыве вражеской обороны на перешейке, соединяющем полуостров Средний с материком, и во взятии города Петсамо.

В ходе дальнейшего наступления 95-му стрелковому полку была поставлена задача, действуя в оперативном подчинении 104-й горнострелковой дивизии, выйти к населённому пункту Луостари и оказать содействие подразделениям 104-й горнострелковой дивизии, ведущей наступление с рубежей на реке Титовка, в овладении населённым пунктом.

3 декабря 1939 года рота лейтенанта Головина, действуя в авангарде своего полка, при подходе к укреплённой полосе противника наткнулась на финский заслон. Противник шквальным пулемётным огнём заставил роту залечь. В создавшихся условиях красноармеец П. Ф. Поросенков выдвинулся на линию огня и ответным огнём из ручного пулемёта уничтожил вражескую огневую точку, обеспечив дальнейшее продвижение роты. При атаке финских позиций у посёлка Луостари в районе Верхне-Печенгского монастыря Павел Фёдорович шёл впереди своего отделения, личным примером увлекая бойцов на выполнение боевой задачи. В ходе боя рота захватила позиции финской артиллерийской батареи, отбив у противника 3 орудия и два станковых пулемёта. Финны пытались вернуть батарею, бросив в бой превосходящие силы, но бойцы роты, заняв круговую оборону, продолжали сражаться в полном окружении. Дважды советские солдаты поднимались в штыковые атаки и отбрасывали врага на исходные позиции. В бою погиб командир роты, пал смертью храбрых политрук В. Д. Капустин, другие командиры и солдаты.

После ранения командира взвода, красноармеец П. Ф. Поросенков принял командование оставшейся в строю группой из 24 бойцов на себя, назначил двух помощников - командиров отделений, приказал подсчитать и перераспределить боеприпасы, отправил одного красноармейца в тыл за подкреплением и организовал оборону на придорожной высоте. Отряд был атакован с трёх сторон превосходящими силами финской пехоты, но удержал занимаемый рубеж до подхода основных сил полка. 3 декабря 1939 года населённый пункт был взят. За мужество, проявленное в бою, приказом командира 104-й горнострелковой дивизии Павлу Фёдоровичу было присвоено воинское звание младшего комвзвода.

После взятия посёлка Луостари 95-й стрелковый полк вернулся на полуостров Рыбачий в состав 14-й стрелковой дивизии, где находился до конца войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1940 года младшему командиру Поросенкову Павлу Фёдоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

В марте 1940 года после окончания Советско-финской войны Павла Фёдоровича направили на учёбу в 1-е Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР, курсантом которого он являлся на начало Великой Отечественной войны.

В сентябре 1941 года состоялся ускоренный выпуск курсантов училища, и лейтенант П. Ф. Поросенков получил назначение на должность командира взвода 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии 10-й резервной армии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками Павел Фёдорович с 30 ноября 1941 года. В составе 10-й армии участвовал в Тульской и Калужской операциях Московской битвы, освобождал города Венёв и Белёв. С 25 января 1942 года лейтенант П. Ф. Поросенков занимал должность заместителя командира роты. В марте 1942 года в боях на жиздринском направлении Павел Фёдорович был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь в город Юрьев-Польский. Врачам пришлось ампутировать ему обе ноги, и после излечения П. Ф. Поросенков был комиссован.

Павел Фёдорович тяжело переживал свою инвалидность и даже не предпринимал попыток воссоединиться со своей семьёй. До 1947 года он жил в Москве, работал на мебельной фабрике № 2. Затем скитался по стране, перебиваясь случайными заработками. Лишь в 1952 году он приехал в посёлок Санчурск Кировской области, где после войны проживала его жена Анна Тимофеевна с дочерями Тамарой и Галиной. В середине 50-х годов П. Ф. Поросенков устроился на работу в Илийскую геофизическую экспедицию и уехал в Казахстан, куда вскоре перевёз всю семью. После закрытия экспедиции в 1962 году поселился в селе Коктал Панфиловского района Алма-атинской области Казахской ССР. Работал в овцеводческом совхозе. 3 января 1976 года Павел Фёдорович скончался. Похоронен в селе Коктал Республики Казахстан.

Валентин Бахвалов родился 16 октября 1913 года в деревне Гуляево (сейчас — Вологодский район Вологодской области) в крестьянской семье. После окончания в 1925 году неполной средней школы работал в сельском хозяйстве. В 1927—1929 годах учился в Пиколоторжской школе фабрично-заводского ученичества на слесаря, затем до 1933 году работал по специальности. В 1933—1936 годах работал инструктором по труду и учителем физической культуры и черчения в Порозовской школе крестьянской молодёжи Кубено-Озерского района Вологодской области (ныне не существует), впоследствии работал в Ленинграде монтёром «Ленэнерго». В сентябре 1939 года Бахвалов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Кубено-Озерским районным военным комиссариатом Вологодской области, после чего был направлен в сапёрную часть. Принимал участие в советско-финской войне. В 1940 году Бахвалов был направлен на учёбу в Борисовское военно-инженерное училище. В начале Великой Отечественной войны училище было эвакуировано в Архангельск. С августа 1941 года лейтенант Бахвалов — на фронтах Великой Отечественной войны.

Валентин Бахвалов родился 16 октября 1913 года в деревне Гуляево (сейчас — Вологодский район Вологодской области) в крестьянской семье. После окончания в 1925 году неполной средней школы работал в сельском хозяйстве. В 1927—1929 годах учился в Пиколоторжской школе фабрично-заводского ученичества на слесаря, затем до 1933 году работал по специальности. В 1933—1936 годах работал инструктором по труду и учителем физической культуры и черчения в Порозовской школе крестьянской молодёжи Кубено-Озерского района Вологодской области (ныне не существует), впоследствии работал в Ленинграде монтёром «Ленэнерго». В сентябре 1939 года Бахвалов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Кубено-Озерским районным военным комиссариатом Вологодской области, после чего был направлен в сапёрную часть. Принимал участие в советско-финской войне. В 1940 году Бахвалов был направлен на учёбу в Борисовское военно-инженерное училище. В начале Великой Отечественной войны училище было эвакуировано в Архангельск. С августа 1941 года лейтенант Бахвалов — на фронтах Великой Отечественной войны. Михаил Власов родился 24 октября 1910 года в деревне Ярыгино в семье крестьянина. Окончил среднюю школу № 1 в Вологде, затем Ленинградский финансово-экономический институт, после чего работал в Вологде. В 1933 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Демобилизовавшись, Власов работал начальником планового отдела рабочего кооператива, затем директором городского торга Вологды. В ноябре 1939 года он повторно был призван в армию, участвовал в советско-финской войне, после её окончания он был демобилизован. В начале Великой Отечественной войны он добровольно ушёл на фронт. Воевал под Ленинградом, командовал сначала взводом, затем батареей противотанковых орудий. К июню 1944 года капитан Михаил Власов был заместителем 370-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона по политчасти 286-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта. Отличился во время Выборгской операции.

Михаил Власов родился 24 октября 1910 года в деревне Ярыгино в семье крестьянина. Окончил среднюю школу № 1 в Вологде, затем Ленинградский финансово-экономический институт, после чего работал в Вологде. В 1933 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Демобилизовавшись, Власов работал начальником планового отдела рабочего кооператива, затем директором городского торга Вологды. В ноябре 1939 года он повторно был призван в армию, участвовал в советско-финской войне, после её окончания он был демобилизован. В начале Великой Отечественной войны он добровольно ушёл на фронт. Воевал под Ленинградом, командовал сначала взводом, затем батареей противотанковых орудий. К июню 1944 года капитан Михаил Власов был заместителем 370-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона по политчасти 286-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта. Отличился во время Выборгской операции. Родился 25 декабря 1922 года в дер. Бологово ныне Вологодского района Вологодской области, в семье крестьянина. Его семья была обеспеченной, в ней было четверо детей: Александр, Мария, Борис, Антон. В 1930-х годах семья Гладковых была раскулачена, мать умерла, отец и старший брат Александр, которому в то время было 16 лет, уехали в Ленинград на заработки. Дети жили у бабушки. С 1930 по 1934 годы Борис учился в Пучковской начальной школе, после окончания которой он уехал в Ленинград к отцу, где окончил семилетку. Работал в Ленинграде токарем-металлистом.

Родился 25 декабря 1922 года в дер. Бологово ныне Вологодского района Вологодской области, в семье крестьянина. Его семья была обеспеченной, в ней было четверо детей: Александр, Мария, Борис, Антон. В 1930-х годах семья Гладковых была раскулачена, мать умерла, отец и старший брат Александр, которому в то время было 16 лет, уехали в Ленинград на заработки. Дети жили у бабушки. С 1930 по 1934 годы Борис учился в Пучковской начальной школе, после окончания которой он уехал в Ленинград к отцу, где окончил семилетку. Работал в Ленинграде токарем-металлистом. Игорь Александрович Каберов родился в деревне Никулинское, Вологодской губернии. По окончании 7-ми классов работал слесарем на вологодском вагоноремонтном заводе. Занимался спортом под началом М. Л. Куликова. В 1938 окончил лётную школу Осоавиахима в Коктебеле, затем работал инструктором в новгородском аэроклубе.

Игорь Александрович Каберов родился в деревне Никулинское, Вологодской губернии. По окончании 7-ми классов работал слесарем на вологодском вагоноремонтном заводе. Занимался спортом под началом М. Л. Куликова. В 1938 окончил лётную школу Осоавиахима в Коктебеле, затем работал инструктором в новгородском аэроклубе. Александр Федорович Клубов родился 18 января 1918 года в деревне Яруново, Вологодской губернии в семье крестьянина-бедняка. Отец Александра — Фёдор Михайлович — служил матросом на легендарном крейсере «Аврора» и был участником Октябрьской революции, однако в 1921 году в ходе проведения раскулачивания в деревне был убит местными кулаками.

Александр Федорович Клубов родился 18 января 1918 года в деревне Яруново, Вологодской губернии в семье крестьянина-бедняка. Отец Александра — Фёдор Михайлович — служил матросом на легендарном крейсере «Аврора» и был участником Октябрьской революции, однако в 1921 году в ходе проведения раскулачивания в деревне был убит местными кулаками. Василий Иванов родился 7 марта 1906 года в деревне Шоломово (сейчас — Вологодский район Вологодской области). После окончания двухклассного сельского училища работал учеником сапожника, сапожником. Осенью 1927 года Иванов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил школу младших командиров, затем в 1932 году — Объединённую военную школу младших командиров, в 1934 году — курсы при Пушкинском артиллерийском училище, в 1941 году — ускоренные артиллерийские курсы среднего командного состава. Участвовал в польском походе РККА. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в битве за Москву, освобождении Орловской и Брянской областей, Белорусской ССР, Польши. В 1942 году получил тяжёлое ранение.

Василий Иванов родился 7 марта 1906 года в деревне Шоломово (сейчас — Вологодский район Вологодской области). После окончания двухклассного сельского училища работал учеником сапожника, сапожником. Осенью 1927 года Иванов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил школу младших командиров, затем в 1932 году — Объединённую военную школу младших командиров, в 1934 году — курсы при Пушкинском артиллерийском училище, в 1941 году — ускоренные артиллерийские курсы среднего командного состава. Участвовал в польском походе РККА. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в битве за Москву, освобождении Орловской и Брянской областей, Белорусской ССР, Польши. В 1942 году получил тяжёлое ранение. Родился в семье крестьянина-бедняка в деревне Поповка (сейчас - Вологодский район, Вологодская область). Окончил четырёхлетнюю Введенско-Ракулевскую начальную школу и в 1932 году переехал в Вологду для продолжения образования. В связи с тяжёлым материальным положением семьи устроился на работу в пригородный совхоз «Красная Звезда», где работал подпаском, в поле, на конюшне. В 1938 году, обучившись работе электросварщика, поступил на Вологодский паровозо-вагоноремонтный завод, где работал вплоть до Великой Отечественной войны.

Родился в семье крестьянина-бедняка в деревне Поповка (сейчас - Вологодский район, Вологодская область). Окончил четырёхлетнюю Введенско-Ракулевскую начальную школу и в 1932 году переехал в Вологду для продолжения образования. В связи с тяжёлым материальным положением семьи устроился на работу в пригородный совхоз «Красная Звезда», где работал подпаском, в поле, на конюшне. В 1938 году, обучившись работе электросварщика, поступил на Вологодский паровозо-вагоноремонтный завод, где работал вплоть до Великой Отечественной войны. После окончания семи классов школы и школы фабрично-заводского ученичества проживал в Мурманске, работал на судостроительной верфи. В апреле 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях два раза был ранен.

После окончания семи классов школы и школы фабрично-заводского ученичества проживал в Мурманске, работал на судостроительной верфи. В апреле 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях два раза был ранен. Александр Панкратов родился в деревне Абакшино (сейчас – Вологодский район Вологодской области). В семье, кроме него, воспитывалось ещё трое детей. В пятилетнем возрасте лишился отца. С отличием закончил Рахулевскую начальную школу, а затем — Агафоновскую школу рабочей молодёжи. В 1931 году А. Панкратов для продолжения учёбы отправился в Вологду и поступил в 7-й класс, одновременно учился на электромонтёра. В 1934 году окончил школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при заводе «Северный коммунар», специальность — токарь по металлу. В феврале 1935 года устроился в пожарно-комплектовочный цех Вологодского паровозоремонтного завода, работал токарем. Стахановец, член кружка ОСОАВИАХИМа.

Александр Панкратов родился в деревне Абакшино (сейчас – Вологодский район Вологодской области). В семье, кроме него, воспитывалось ещё трое детей. В пятилетнем возрасте лишился отца. С отличием закончил Рахулевскую начальную школу, а затем — Агафоновскую школу рабочей молодёжи. В 1931 году А. Панкратов для продолжения учёбы отправился в Вологду и поступил в 7-й класс, одновременно учился на электромонтёра. В 1934 году окончил школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при заводе «Северный коммунар», специальность — токарь по металлу. В феврале 1935 года устроился в пожарно-комплектовочный цех Вологодского паровозоремонтного завода, работал токарем. Стахановец, член кружка ОСОАВИАХИМа. Александр Пелевин родился 29 июня 1915 года в деревне Дьяконцево ныне Вологодской области. В 1938—1940 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии, участвовал в боях советско-финской войны. После демобилизации в 1940 году некоторое время жил в Котласе, работая сменным буровым мастером. В 1941 году Пелевин повторно был призван в армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Александр Пелевин родился 29 июня 1915 года в деревне Дьяконцево ныне Вологодской области. В 1938—1940 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии, участвовал в боях советско-финской войны. После демобилизации в 1940 году некоторое время жил в Котласе, работая сменным буровым мастером. В 1941 году Пелевин повторно был призван в армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Иван Пименов родился 25 января 1917 года в деревне Корытово (сейчас — Вологодский район Вологодской области). После окончания неполной средней школы работал сначала в колхозе, затем на железной дороге. В 1938 году Пименов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол. С сентября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях был четыре раза ранен и один раз контужен. В 1942 году окончил бронетанковые курсы.

Иван Пименов родился 25 января 1917 года в деревне Корытово (сейчас — Вологодский район Вологодской области). После окончания неполной средней школы работал сначала в колхозе, затем на железной дороге. В 1938 году Пименов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол. С сентября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях был четыре раза ранен и один раз контужен. В 1942 году окончил бронетанковые курсы. Павел Фёдорович Поросенков родился 8 октября (25 сентября — по старому стилю) 1912 года в крестьянской семье в деревне Чупрово Вологодской губернии (ныне деревня Вологодского района Вологодской области Российской Федерации). Русский. Окончил 4 класса начальной школы. Трудовую деятельность начал в местном колхозе. В 1927 году Павел Фёдорович уехал в Гаврилов Посад. Работал землекопом, щебёнщиком, бетонщиком в дорожно-строительной организации, затем трудился на меланжевом комбинате. Окончив курсы десятников, с 1931 года работал на строительстве Петровского спиртового завода в посёлке Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области.

Павел Фёдорович Поросенков родился 8 октября (25 сентября — по старому стилю) 1912 года в крестьянской семье в деревне Чупрово Вологодской губернии (ныне деревня Вологодского района Вологодской области Российской Федерации). Русский. Окончил 4 класса начальной школы. Трудовую деятельность начал в местном колхозе. В 1927 году Павел Фёдорович уехал в Гаврилов Посад. Работал землекопом, щебёнщиком, бетонщиком в дорожно-строительной организации, затем трудился на меланжевом комбинате. Окончив курсы десятников, с 1931 года работал на строительстве Петровского спиртового завода в посёлке Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Родился 4 апреля 1922 года в деревне Вотолино (ныне Вологодский район, Вологодская область). Окончил 9 классов школы № 21 в Вологде. Член ВКП(б) с 1943 года. В РККА с 1941 года. Окончил Новосибирскую военно-авиационную школу в 1942 году, затем в 1943 году — военно-авиационное училище разведчиков в городе Давлеканово Башкирской АССР. В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Воевал в составе 47-го гвардейского разведывательного авиационного полка, выполнявшего задания по дальней разведке и фотосъёмке в глубоком тылу врага в интересах Главного Командования Красной Армии. Летал на самолёте Пе-3 со штурманом Романовым. За короткое время молодой пилот стал мастером дальней разведки. Только за один боевой вылет 26 августа 1943 года в районе Крустпильса и Риги он сфотографировал 82 состава, 470 автомашин, 55 самолётов, 150 танков, а в порту Риги до 25 судов разного тоннажа.

Родился 4 апреля 1922 года в деревне Вотолино (ныне Вологодский район, Вологодская область). Окончил 9 классов школы № 21 в Вологде. Член ВКП(б) с 1943 года. В РККА с 1941 года. Окончил Новосибирскую военно-авиационную школу в 1942 году, затем в 1943 году — военно-авиационное училище разведчиков в городе Давлеканово Башкирской АССР. В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Воевал в составе 47-го гвардейского разведывательного авиационного полка, выполнявшего задания по дальней разведке и фотосъёмке в глубоком тылу врага в интересах Главного Командования Красной Армии. Летал на самолёте Пе-3 со штурманом Романовым. За короткое время молодой пилот стал мастером дальней разведки. Только за один боевой вылет 26 августа 1943 года в районе Крустпильса и Риги он сфотографировал 82 состава, 470 автомашин, 55 самолётов, 150 танков, а в порту Риги до 25 судов разного тоннажа. Родился 14 сентября 1919 года в деревне Федяево в семье крестьянина. В 1926 году с родителями переехал в город Иваново. Здесь окончил школу № 32 и три курса Ивановского художественного училища.

Родился 14 сентября 1919 года в деревне Федяево в семье крестьянина. В 1926 году с родителями переехал в город Иваново. Здесь окончил школу № 32 и три курса Ивановского художественного училища.